世界是娱乐的舞台?

更新时间:2025-08-19 04:03:23

歌舞作为娱乐的意识形态载体,始终是百老汇与好莱坞建构文化话语的核心工具。明奈利《篷车队》中的剧目《这就是娱乐!》(That’s Entertainment!)里面有一句歌词“用美国的方式欢呼”,便是直接将“娱乐”与美国挂钩,将娱乐精神直接锚定于国家身份,甚至这一曲目的名字都被其制作公司米高梅当作了标志性的赞歌,作为了其企业美学的图腾,在1974年出品了一部关于歌舞片的同名纪录片(大陆译作《娱乐世界》,英文原名为That’s Entertainment!)。我们尚且不谈作者及其背后米高梅创作下这部作品的种种用意,在观看这部作品时,“世界是娱乐的舞台”这一以娱乐消解现实深度的好莱坞哲学已然潜移默化的被我们所认可了,而米高梅正是此宣言真正的宣讲者。

1引言

1.1作品简介

《篷车队》是米高梅出品的歌舞片,由文森特·明奈利执导,一年前《雨中曲》的原班编剧贝蒂·康登和阿道夫·格林撰写剧本,弗雷德·阿斯泰尔、赛德·查里斯、杰克·布坎南、南妮特·法布雷与奥斯卡·莱文特主演,改编自1931年弗雷德·阿斯泰尔与其妹妹阿黛尔·阿斯泰尔领衔主演的同名百老汇音乐剧,电影改编版未直接沿用音乐剧原版剧情,而是创作全新故事,仅保留了部分曲目(如Dancing in the Dark、I Love Louisa等)。作品由迈克尔·基德编舞,这是这位编导名家在好莱坞第二次担任编舞职责。作品获得了第26届奥斯卡金像奖最佳故事/编剧、彩色片最佳服装设计、歌舞片最佳配乐三项提名。

作品围绕过气的舞蹈明星托尼·亨特展开。他的演艺事业陷入了低谷,朋友们(词曲作家莱斯特和马顿夫妇)说服他重返舞台,主演一部由他们创作的新音乐剧。他们请来了备受赞誉但疯狂、充满野心的英国导演杰弗里·科尔多瓦。科尔多瓦决心将这部轻松愉快的音乐喜剧改编成一部浮士德式的严肃剧,并聘请了傲慢的芭蕾舞明星加布里埃尔·杰拉德作为女主角。托尼与加布里埃尔一开始因艺术理念和性格差异冲突不断。制作过程充斥着混乱,剧本被改得面目全非,预算超支,试演惨败。托尼和加布里埃尔在磨合过程中逐渐互相理解和吸引。最终,在托尼的坚持和主导下,他们抛弃了科尔多瓦过于沉重的版本,回归到最初轻松幽默、炫目多彩的音乐喜剧风格。托尼和加布里埃尔不仅在舞台上默契合作,也坠入爱河。影片以一系列精彩绝伦的歌舞场面作结。

1.2作品立场与哲思

《篷车队》是一部元歌舞片,通过对戏中同名音乐剧创作过程的解构来探讨娱乐与严肃的对立,对于米高梅这种长期采取保守主义的好莱坞巨头,便是借本片来维护娱乐工业的立场。可颇为戏谑的一点是,米高梅在《篷车队》中看似用娱乐杀死了严肃,但也同样暴露了好莱坞娱乐至上思想下的工业危机。《篷车队》的制作与发行时值歌舞片黄金时期,这时米高梅要做的不止是对抗欧洲严肃戏剧对美国娱乐行业的冲击(在片中科尔多瓦导演为这一被对抗的符号),还要对抗电视行业的兴起,而且聚焦于托尼亨特这一过气明星的自我救赎,也映射了这一时期好莱坞以及百老汇转型期的焦虑。在歌舞方面,这一时期杰克·科尔、罗宾斯等编导的出现与对歌舞元素的革新实践,使爵士舞蹈从仅能在音乐剧歌舞片中扮演娱人角色的功能的娱乐向艺术载体,跃升为具备承载严肃议题能力的艺术形式。歌舞的类型与形式在逐渐专业化,娱乐性便理所应当的被削弱了。此外,篷车队的元叙事结构,本可以成为艺术革新自反的试验场,作者却借着对《浮士德》创作线的嘲弄,抹杀了更多的艺术可能性,将娱乐与严肃简化为了不可调和的二元对立陷阱,同样以此来强调其娱乐霸权。在面对戏剧、电影、歌舞都在变革的外在环境时,米高梅选择了其惯行的保守主义,站在了肤浅式娱乐的一边。

2阿斯泰尔:过气、挣扎与对娱乐的怀恋

2.1过气的表征

影片开场字幕中,礼帽、手杖与礼服手套作为背景元素直接呈现——这些标志性道具构成阿斯泰尔的明星符号体系。与金·凯利消解自身歌舞明星身份的策略不同,阿斯泰尔的作品始终强化这种身份标识,不论他在片中是否扮演一位享有盛誉的歌舞演员(如在《玻璃丝袜》中,阿斯泰尔饰演的是一位制片人,作者在影片第一幕开始时使用大量对皮鞋的跟随镜头来强调阿斯泰尔本身的歌舞明星身份)。第一幕的第一场戏,作者便用一场拍卖戏向我们表达了男主角托尼·亨特的过气,阿斯泰尔的扮演使这位角色被赋予了元文本意义,“过气”的设定对阿斯泰尔来说则充满了自反性、行业隐喻与个人艺术生涯的映射。“为什么不将几年前的打算自愿退休的阿斯泰尔作为托尼的背景设定呢?为什么不通过暗示他失去了名声来进一步发展这一情境呢?”[1]康登和格林(本片编剧)基于这一想法进行了创作,这个角色也参考了许多阿斯泰尔本人的性格和工作方式:他对搭档身高的敏感、对托举动作的谨慎、时而因年龄而产生的任性的自我意识,长时间努力排练的意愿、以及试图将自己的风格与受过芭蕾训练的搭档所适配时遇到的问题。[2]简单来说,托尼·亨特便是阿斯泰尔自己。

片中杰克·布坎南饰演的科尔多瓦导演道出了托尼·亨特/阿斯泰尔过气的原因:时代已经变了,可托尼却不想随之而改变。《篷车队》两年前,阿斯泰尔刚刚经历了《龙凤花烛》的票房惨败,该片与《篷车队》同属后台式歌舞片,其中的歌舞段以限制的摄影机运动与舞台式的歌舞空间为特点,这类歌舞片自第一部有声电影《爵士歌手》的诞生到50年代时始终占据歌舞片的主流,故事围绕舞台表演世界展开,如设定于百老汇、杂耍、夜总会、电影拍摄等。情节通常聚焦于制作一部舞台秀或电影的过程:选角、排练、幕后冲突、首演成败。歌舞段落被“合理化”为舞台上的正式表演、排练或即兴的才艺展示。可到《篷车队》发行的1953年时,歌舞片业已经受到了另一股潮流的冲击,即叙事式歌舞片的兴起,这类歌舞片强调故事本身是核心,歌舞是叙事的有机组成部分和延伸。角色在非舞台的“现实”情境中自然地歌唱、舞蹈,表达内心情感、推动情节发展或强化主题。歌舞段落不再是“秀中秀”,而是故事世界本身的情感语言。在二战后好莱坞强化叙事性、现实性的语境下,此类作品更受青睐。而阿斯泰尔依赖受限机位与舞台化表演空间的习惯,与观众对“现实感歌舞”的新需求形成了断裂。

舞蹈方面,阿斯泰尔以其精湛的踢踏舞技艺著称,该舞种的技术性与节奏性显著压倒舞蹈性,导致其叙事表达力弱于其他舞种,这也成为踢踏舞在歌舞片及音乐剧中式微的关键原因。与此同时,科尔与罗宾斯等人对爵士舞的实验性改造,则大幅提升了爵士舞的叙事能力——相较于早期作为民间黑人社交舞蹈的爵士舞,革新后的爵士舞对舞者身体能力提出更高要求,经受过专业芭蕾训练的舞者显然更能胜任编导意图。阿斯泰尔借托尼·亨特之口坦承与舞蹈规训的疏离:“我只在小时候跳过芭蕾,我跳起来很傻。”“舞者安·米勒称阿斯泰尔的芭蕾技巧为‘几乎是世界上最烂的。’”[3]观察阿斯泰尔的舞段可见,他极少充分舒展身体,其舞蹈运动逻辑根植于黑人民间舞蹈的美学原则:松弛、自然、服从重力。这一特质也解释了他大量选用对柔韧性与力量需求较低的踢踏舞的原因。《篷车队》所处的这一时期的“新”爵士舞是芭蕾与早期爵士舞的结合,其对身体能力与高难度技巧的需求,也使得阿斯泰尔被推入了“过气”的宿命中。

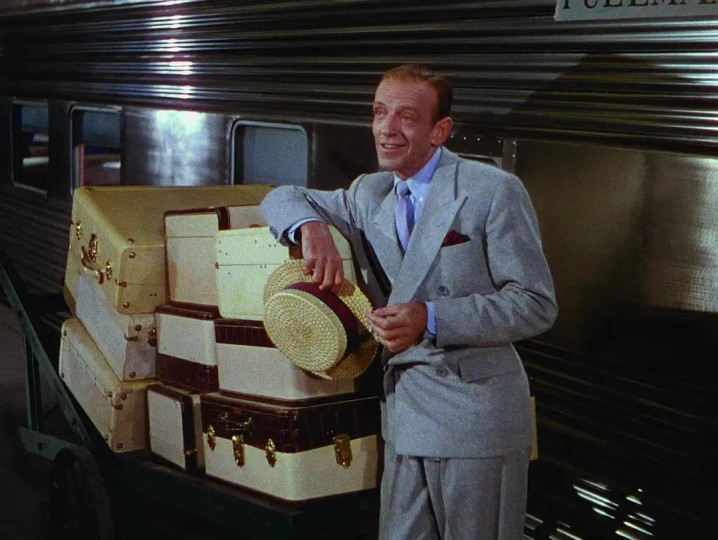

2.2保守的预示:By myself

托尼下火车时接受了一众记者的采访,一名记者问他是否准备参加一场演出,托尼以顾虑回复了对方:他提及好友莉莉与莱斯特夫妇为其策划了一出新剧,却尚未决定是否参演,并坦承自身脱离舞台已久,且当下媒介生态已迥异过往。编剧用几句台词写出了托尼在整部作品前半部分对即将参演的音乐剧的态度——对其剧目与自身适配性的深层焦虑。随后的唱段By myself可以视作是对这种顾虑的回应,作为托尼的内心独白,这个唱段通过托尼漫步在夜晚火车台上的颓唐姿态与宣言式歌词的悖论性并置展示了托尼的孤独与自我鼓励,表达了托尼要“走自己的路”的观念。当唱出“走自己的路”(“I' ll go my way by myself”)时,托尼实则宣告将以早期百老汇歌舞美学(即百老汇奠基时期歌舞娱乐风格)对抗新媒介催生的舞台变革。这种美学选择预示了其保守倾向,亦为后续拒绝科尔多瓦导演“严肃化改造”埋下叙事伏笔。

2.3对娱乐的怀恋:A Shine On Your Shoes

A Shine On Your Shoes是片中不多见的叙事式歌舞,不仅是阿斯泰尔职业生涯中少数与黑人演员合作的案例,更是全片唯一以纯粹黑人舞蹈美学为基质的作品。整段舞蹈以大量Soft Shoe(软底鞋踢踏舞)为动作素材——此舞种既是阿斯泰尔的技艺标识,亦契合托尼·亨特所承载的百老汇奠基期(1920s-1940s)表演基因,两者对旧式娱乐形式的熟稔以及整支舞段表露出的托尼对旧式娱乐的怀恋,使Soft Shoe成为最合适的选择。该段落选用了擦鞋(Shoe Shine)为动机和线索,贯穿了整支剧目,这是在爵士年代舞厅舞蹈中常见的动作元素与意象,常被同于踢踏舞表演中。在表演中的角色架构采用经典二分法分为两种——擦鞋匠与客人,擦鞋匠一角在大部分情况下是舞段主要的表演者,通常

为黑人,通过擦鞋发出的声响与脚下踢踏舞的踏击音来表达节奏,顾客则作为互动载体触发舞蹈动机。舞段中的黑人演员勒罗伊·丹尼尔斯(LeRoy Daniels)本质并为非职业舞蹈演员,而是一名会跳舞的擦鞋匠。“明奈利发现了勒鲁瓦·丹尼尔斯,一个边干活边唱歌跳舞的擦鞋匠,丹尼尔斯干活的方式不仅为这出歌舞提供了灵感,而且他本人也被邀请到好莱坞和阿斯泰尔共同演绎。”[4]丹尼尔斯的身体语言透露出明显黑人民间社交舞蹈的气息,其表演方法论有明显的早期黑人爵士舞核心特质:即兴情绪的使用。

剧目发生的空间为Penny Arcade,意为备有娱乐机器与自动售卖机的便宜娱乐场。托尼在进入这一空间前便在百老汇的街上表达了对百老汇时过境迁的不满——第42街、新阿姆斯特丹剧场、艾庭剧场都已经变了样。整个剧目以托尼初入娱乐场的陌生感与疏离感,到从对自己颇为熟悉的娱乐机器中找到的旧式娱乐美学共鸣为序,随后进入“正戏”——与丹尼尔斯的双人歌舞。在舞段中,两人的空间关系多为立体的上与下:在前奏段,托尼站立俯视坐于擦鞋台下的擦鞋匠,并对其歌唱,歌词大意为“要从生活低谷中振作起来”,这同样也是对自己身处事业低谷期的激励,两人于此形成了上下的对立位置;在进入A段后,托尼用两个小节的时间站上擦鞋台高位,擦鞋匠则立侍其下,两人再次形成了上与下的对立位。这种空间处理是生活化的,表现了当时黑人的社会地位,这种生活化是爵士舞的特质之一,我们在歌舞片中能够看到各种随性起舞,例如一人在大街上突然跳起舞来,或者一名男子在追求一名女子的过程中,两人舞动以推动叙事,均是从生活状态中进入舞蹈的范例。在乐段进入主题,两人进入到了呼应式(Call and Response)的歌舞“对白”,托尼以歌唱、拍手或椅上舞步(Soft Shoe变奏)发起动机,擦鞋匠以擦鞋声响与舞步回应,我们不难发现,擦鞋匠的舞步均以流行舞蹈、舞厅舞蹈为素材,包含一些曳步舞、查尔斯顿舞、踢踏舞。在进入插部后,托尼从擦鞋台上越过擦鞋匠跳下,并将礼帽交予擦鞋匠保管,继而与围观群众及娱乐机装置互动,这时观看托尼、擦鞋匠舞蹈的路人与娱乐机的角色也发生了改变,不只是充当观众与舞美,也变成了舞者同托尼共“舞”,这种设计增强了整支剧目的娱乐性,也为我们进一步塑造了托尼——托尼对旧式娱乐的熟稔。终段回归双人舞母题,以礼帽归还/支付酬劳完成歌舞叙事的闭环。明奈利与基德藉此复现爵士时代“擦鞋歌舞”范式,并通过打破第四堵墙的集体交互,将空间转化为阿斯泰尔追溯早期娱乐美学的“乡愁”之地。

3荒谬的严肃实验

3.1科尔多瓦导演与That’s Entertainment!

无论从哪种批判角度切入,杰弗里·科尔多瓦的艺术观都是符合当代受众审美的。“我受够了音乐剧与戏剧间人为所界定的屏障,在我心中,不论是威廉·莎士比亚不朽诗篇中的魔力韵律,还是比尔·罗宾逊不朽舞步中的神奇节奏,两者并无二致。”科尔多瓦的台词将他的艺术观赤裸裸的展示给了我们——严肃与娱乐并不对立,艺术本身也不过是一种娱乐罢了。科尔多瓦的角色塑造是复杂的,来源颇多,据明奈利自己所说,科尔多瓦是奥逊·威尔斯、舞台设计师诺曼·盖德斯以及著名演员何塞·费勒的混合体。何塞·费勒在当时正出演一出百老汇舞台剧并且同期制作着另外三部,这与我们被告知的科尔多瓦在剧中的行为一致,而奥逊·威尔斯则是科尔多瓦自负与庞大艺术野心的源头,科尔多瓦野心勃勃的一面很难不让我们想起这位极具进步色彩且具有强大自我意识的电影天才。

科尔多瓦的艺术观被作者用That’s Entertainment!作为工具予以强化和呈现,并以此作为基底,探讨娱乐的本质。与影片中其他华丽繁复的歌舞场面相比,That’s Entertainment!直接发生在科尔多瓦刚结束其严肃剧《伊底帕斯王》演出的同一剧院舞台上,四位演员先是在歌词中穿插一些情节来讨论娱乐,其歌词本身是对各种娱乐形式的枚举和颂扬,随后,他们通过一系列高度浓缩的歌舞符号的堆砌来发展这一讨论:Time Step、几人的交叉步、托尼与科尔多瓦戴上爵士礼帽即兴演绎的争吵桥段、好莱坞片场标志性的梯子——所有这些元素均非服务于制造传统歌舞段落的视听幻觉,而是被策略性地转化为表演的媒介与象征符号。它们共同实践了一种以符号的转化与暗示为核心的表演方法论,演绎着娱乐的内在构成与运作机制。随着段落推进,剧目最后回到歌唱的主题,表演的基调从最初的讨论逐渐转向观众宣讲“世界是娱乐的舞台”的演讲。在歌舞段发展的状态下,所有代表娱乐的符号利用或覆盖了科尔多瓦的希腊悲剧布景,这种视觉替换就是话语权的更迭,也正是在这一从探讨到宣示的转变中,科尔多瓦的个人艺术观被彻底吸纳并重构为一种更具普适性、更具统摄力的娱乐霸权宣言,彰显了娱乐作为终极话语的力量。

3.2高傲的芭蕾舞者

在《篷车队》的叙事构架中,加布里埃尔·杰拉德的塑造更倾向于服务于歌舞片经典“Boy Meets Girl”公式的功能性角色,而非呈现内在成长弧光的饱满人物。在与托尼通过Dancing in the Dark实现和解之前,加布里埃尔始终保持着一种基于艺术优越感的高傲姿态,托尼的台词揭示了她对托尼的定位——“不过是个没有天赋的踢踏舞者”,结合其剧中作为技艺精湛的古典芭蕾舞者的核心设定,作者明确地将她建构为托尼所代表的娱乐性舞蹈美学的对立面。可当需要与托尼进行和解以推进叙事时,作者便搬出他们在影片中见面前埋下的线索——加布里埃尔和托尼同样担心自己无法与对方共舞,觉得自己配不上对方。这样人物设计似乎有些矛盾了。其次,影片中很少有让加布里埃尔展现其个人意志的表达,在科尔多瓦所改版的严肃音乐剧首演失败之前,她长期处于其男友保罗·伯德的主导之下,被动地履行着叙事中对抗托尼的功能性职责。其角色转变发生于与托尼的和解之后,她随即与之共同出演了按原剧本编排的轻喜剧式音乐剧,并在关键时刻表达了要由自己做主自己的事业,随后遵循类型惯例坠入爱河,这一发展清晰地服务于美国歌舞片中程式化的浪漫结局。这种对加布里埃尔内在心理动机的忽视与行为逻辑连续性的牺牲,最终使其沦为解构影片的反讽性存在 :一个本可突破严肃与娱乐二元论的角色,却被简化为巩固男性主导叙事(虽然最后看似觉醒自我意识,但其本质仍是为托尼的成长弧光服务)与娱乐霸权合法化的“工具人”。

关于加布里埃尔最有意思的一点是在其舞蹈表现上。她的古典芭蕾技术与爵士舞的结合,在银幕上具象化了早期剧院爵士舞发展。其饰演者赛德·查里斯在这部戏中所体现的舞蹈风格,恰恰是剧院爵士舞在塑造“黑色”与高度“女性化”角色特质方面的早期化身。她在《雨中曲》的Broadway Melody与本片的Gril Hunt这两支剧目中,分别搭档金·凯利与弗雷德·阿斯泰尔,通过将古典芭蕾的线条延伸、控制与爵士舞的律动感、脊柱的扭曲运动、臀部运动及戏剧性姿态相融合,将“蛇蝎美人”的银幕形象高度舞蹈化。

3.3价值的冲突

科尔多瓦与托尼片中严肃娱乐的二元符号载体,两人价值观的冲突构成了音乐剧首演失败前的主要戏剧张力,托尼与加布里埃尔舞蹈风格的不适配则形成次级冲突。科尔多瓦的首次登场便被赋予高度符号化设计:科尔多瓦在《伊底帕斯王》的最后一幕下场时,身着古典戏服立于后台,与便装西服的托尼形成视觉构图上的直接对峙——悲剧的仪式性庄严与音乐剧的日常性娱乐的对抗性关系由此奠基。二人的第二次冲突爆发于That's Entertainment!段落之前,焦点集中于剧目定位的根本分歧:托尼主张遵循莫顿夫妇剧本的音乐喜剧框架,科尔多瓦则提出植入"当代《浮士德》"的改编方案,试图将哲学思辨的严肃性注入娱乐体裁。第三次冲突显影于科尔多瓦严肃音乐剧的排练现场:托尼采用生活化表演方法 与加布里埃尔对戏时,科尔多瓦对其表示了不满,强制要求其转向戏剧化宣叙 ,以歇斯底里的姿态向观众输出铺有观点的台词,暴露了二者在表演美学上的冲突。第四次冲突作为全剧高潮,托尼在剧组面前控诉科尔多瓦对原剧本与自己剧目的过度篡改以及加布里埃尔的艺术傲慢,愤然退出排练。值得强调的是,创作者通过对科尔多瓦艺术主张的篡改——将其"当代《浮士德》"的介入性提案转化为剧中音乐剧的实际主体——完成了对严肃与娱乐二元对立的勾勒。这种叙事操作不仅强化了类型冲突的表象,更揭示了艺术话语权在娱乐工业中的本质。

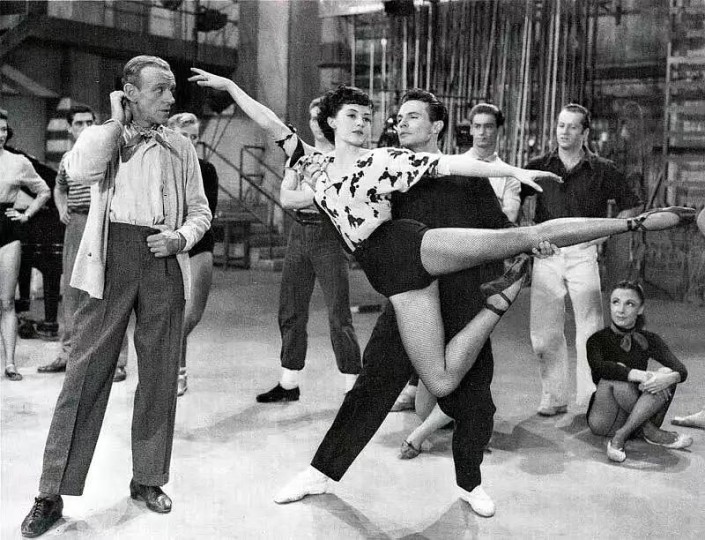

3.4严肃、娱乐结合范例:Dancing in the Dark

Dancing in the Dark是本片的另一支叙事性歌舞,标志着托尼与加布里埃尔从艺术对立走向和解与情感融合的转折点。阿斯泰尔与赛德·查里斯演绎的这支舞蹈在电影史中占据重要地位,其双人舞编舞范式对后世产生深远影响。场景设置于夜间空置的中央公园,仅以长椅、路灯及自然草木构成极简布景,舞者与舞美的实质互动仅依托一把石制长椅作为空间支点——作者正是通过这种极简的舞台设计,实现了舞蹈本质的纯粹性回归。

在叙事上,Dancing in the Dark构成对前场争吵戏中加布里埃尔质疑“我们真的能在一起跳舞吗?”的应答。二人乘坐马车抵达中央公园,穿越人群中跳着交际舞的群像后,进入舞段发生的空间。加布里埃尔以一组外开位旋转发起舞蹈邀约,托尼同样旋转动作回应,舞蹈伊始两人以对立位姿与一种较为疏离的空间距离相处 ,即便建立肢体连接后,其双人舞构型仍以此维持张力,尤以两人疏远的相拥旋转为典型代表。随着舞蹈进程,作者通过空间关系的渐进重构——包括距离缩减、双人技术的复杂度提升(如一系列托举动作与一些地面技术 ) 的引入——隐喻两人的和解与情感联结的深化。舞段终结时,二人借阶梯重返初始平面空间,最终回归马车。此刻托尼双手覆握加布里埃尔单手的姿态,与公园前行程中其交叉抱臂表达的封闭性及距离感形成对比,标志对抗关系的彻底消解。

该段落被视为芭蕾与爵士舞融合的典范:查里斯始终保持着古典芭蕾的垂直体态与外开位技术规范,而阿斯泰尔则延续其标志性的Soft Shoe技法,以自然松弛的躯干与平行位脚姿完成舞蹈对话,如同他在任何以浪漫为主导的双人舞中所做无二。耐人寻味的是,创作者预设的严肃与娱乐二元分类在这里率先露出了破绽:舞段本身恰恰成为两种美学有机结合的实证,使影片陷入一种自我指涉的悖论——即严肃与娱乐的不可调和性在托尼与加布里埃尔从冲突、和解到艺术共生的线索中被解构了。两人的这条次要冲突线与托尼、科尔多瓦的冲突主线形成了很鲜明的对比,可作者明显无意于发展这条“商业、艺术两手抓”的叙事线,通过选择性的滤过,影片最终将科尔多瓦代表的严肃艺术收编于娱乐霸权之下,重申了歌舞类型固有的意识形态框架。

4娱乐的反击

4.1车厢式歌舞娱乐

科尔多瓦严肃音乐剧实验失败后,托尼决意变卖个人藏画以资助剧组回归莫顿夫妇原剧本的创作路径。在进入车厢式的综艺歌舞秀之前,两起关键事件重构了叙事权力格局:其一为科尔多瓦的艺术妥协,其二是编舞师保罗·伯德的主动离组。前者移除了叙事中娱乐全面反击的结构性障碍,后者虽同具此效,但其核心叙事功能在于消弭一种父权式的艺术监护——通过消除保罗对加布里埃尔的身体编排权与情感干预权,为托尼与加布里埃尔的关系发展清除了阻隔。两者共同催化了娱乐类型歌舞的胜利:科尔多瓦代表的严肃话语被随后的娱乐奇观消解,而保罗的缺席则确保浪漫主线在加布里埃尔自我意识的觉醒中得以完成。

在回归莫顿夫妇原剧本的音乐剧呈现中,片中展演的几支剧目明确对应于托尼饰演角色所著的童书与谋杀悬疑小说 。影片刻意隐去音乐剧的叙事情节,仅以独立段落展示每支剧目,其间通过火车驶向不同目的地的转场镜头进行机械式的串联。作者似乎仅仅把这一方式当作每支剧目的过场,但这种处理是一种在制片厂时代常见的功能化过场,并且早已沦为了一种陈词滥调,一种模块化叙事的陈规,其本质恰如火车意象对片中综艺式歌舞过场的串联隐喻,犹如火车驶过,车厢在我们的视线中一节一节的穿过。作者借此暴露了综艺歌舞秀的固有结构缺陷:娱乐碎片在缺乏戏剧整合的状态下,沦为纯粹奇观陈列的工业流水线。

在回归娱乐本位的音乐剧展演中,New Sun in the Sky通过加布里埃尔新太阳意象的具身化及其辐射性姿态,视觉化宣告剧中艺术定位从严肃向娱乐的转向。科尔多瓦在I Guess I’ll Have to Change My Plan内则完成自我解构与反讽,其与托尼的Soft Shoe于极简布景中展开,“我将要改变我的计划”的歌词与刻意设计的接帽失误动作构成对自身严肃音乐剧失败的反讽。随后的Louisiana Hayride与Triplets均是以民间社交爵士舞(我们能够看到大量蛋糕步、查尔斯顿、Soft Shoe的运用)为素材所创造的舞蹈奇观。

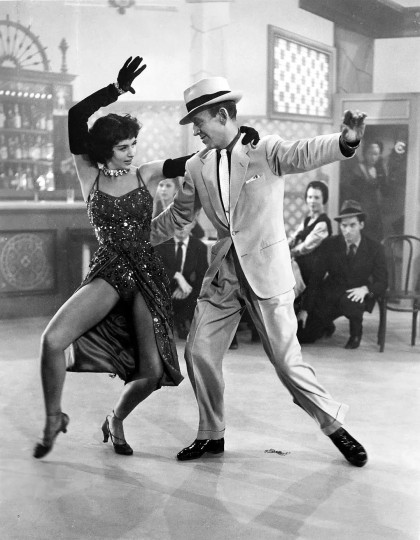

Girl Hunt是被安排在最后的一场大戏,这场戏与前面童书气质有所区别,明显是托尼的谋杀悬疑小说的舞蹈化展现,整场戏通过阿斯泰尔的旁白进行叙事,但其叙事节奏很乱,甚至无法找到些许叙事逻辑合理之处。“由于康登与格林在这出戏完全构思完成之前就已经回到了纽约,所以我为剧情编写了弗雷德的旁白解说,这些旁白显得杂乱无章,毫无逻辑可言,但我将所有斯皮兰的陈词滥调融了进去。”[1]明奈利自己也承认这场戏的叙事弊端,并且承认了其文本灵感来源于米奇·斯皮兰的硬汉侦探小说。舞蹈层面,这支剧目以大量戏剧性动作语汇削减了其舞蹈性,这种方法论在后来的歌舞片中也有体现,如罗宾斯著名的《西区故事》。其中少有的较为完整的舞段是阿斯泰尔与查理斯的对戏,查理斯妖艳妩媚的“蛇蝎美人”所构建的女性“黑色”气质完全压制住了阿斯泰尔,阿斯泰尔在戏中对女性化舞蹈气质暴露出明显的不适,不再如其在独舞时所体现的轻松自如,这也与他在戏中的硬汉形象相符。有趣的是,金·凯利在《雨中曲》中与查理斯有类似对戏的Broadway Melody中则显得游刃有余,金·凯利一直以其踢踏舞、斗牛舞等男性化舞蹈素材著称,其游刃有余的原因多半是芭蕾舞蹈的规训、双人舞托举技术的娴熟以及体操、多种舞蹈经验等方面所带来的多元化身体叙事能力,这正是阿斯泰尔所欠缺的。

4.2胜利的炫耀:That’s Entertainment!

在影片的最后,莫顿夫妇原版轻喜剧音乐剧的成功被建构为了娱乐的凯旋。托尼·亨特重唱By Myself的仪式性行为,已从开场时对自身事业低谷期与孤独的感叹蜕变为保守主义娱乐范式的胜利宣言,同样也标志其叙事弧光的完成。当全剧组答谢托尼时,剧场空间被转化为娱乐工业自我加冕的圣殿,托尼与加布里埃尔在公众凝视下的拥吻,最终将两人的浪漫线索收束于娱乐主题之下。最后全员齐唱的That's Entertainment!相较于影片前面几人在其中的探讨行为,此处转化为了对娱乐胜利纯粹的炫耀与对观众再次宣扬娱乐霸权,虽然表面是对“世界是娱乐的舞台”观念的赞同,但实际上却违背了科尔多瓦根据其艺术观念所提出的这一理念,将严肃与娱乐划为了二元的对立。

5结语

《篷车队》通过建构“严肃与娱乐的二元对立”这一虚假命题,最终以娱乐霸权的全面凯旋,完成了米高梅对自身娱乐工业意识形态的自我加冕。影片表面上探讨严肃与娱乐的对立,实则通过科尔多瓦实验的荒谬化、其艺术观在That's Entertainment!中被娱乐符号吞噬与重构,以及最终碎片化综艺秀的胜利狂欢,将“严肃”塑造为必须被摒弃的“他者”。加布里埃尔从芭蕾精英向娱乐明星的转化,托尼对旧式娱乐歌舞的怀恋,共同服务于类型怀旧的保守内核。而火车车厢式的过场,则自我暴露了娱乐工业流水线的本质,其表面的自反性最终沦为体制的装饰。当终场That's Entertainment!的合唱被升华为文化霸权仪式时,作者与米高梅的宣言已然清晰:所谓“世界是娱乐的舞台”,实为将人类情感与艺术可能性压缩为可消费的工业类型商品。在此语境下,《篷车队》恰成好莱坞黄金时代的一曲华丽挽歌——它用自反性假面,为注定衰落的娱乐帝国唱响了最后的颂词。

参考文献

[1]Vincent Minnelli,I remember it well, Angus and Robertson, 1975, p.261.

[2]John Mueller,Astaire Dancing: The Musical Films, Knopf, 1985, p.351.

[3]Marshall & Jean Stearns,Jazz Dance, Da Capo Press, 1994, p.222-223.

[4](美)罗杰·罗伯特,伟大的电影3[M].宋嘉伟,李珏译,桂林:广西师范大学出版社,2021:75.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:我想回浪浪山了

下一篇:浪浪山

『』相关阅读

羡慕男主有无限的时间去学有限的知识

羡慕男主有无限的时间去学有限的知识

对巴赞影像本体论的解构

对巴赞影像本体论的解构

两个灵魂相互辨认、相互哺育

两个灵魂相互辨认、相互哺育

周遇安和姜家齐之间为何会产生共鸣?

周遇安和姜家齐之间为何会产生共鸣?

你咋不上天呢?

你咋不上天呢?

烤串与热气球,东北爷们儿的airport

烤串与热气球,东北爷们儿的airport

帮助你更好地理解《乡愁》

帮助你更好地理解《乡愁》

在魔法失效之时,生活仍然成立

在魔法失效之时,生活仍然成立

每个演员都被放在刚刚好的位置

每个演员都被放在刚刚好的位置

千年前的菊花,百年前的雷雨,宫墙之下,没有幸存者

千年前的菊花,百年前的雷雨,宫墙之下,没有幸存者

男主丧得恰当好处,女主穷得倔强又聪明

男主丧得恰当好处,女主穷得倔强又聪明

这才是给电影的情诗

这才是给电影的情诗

群星闪烁

群星闪烁

虎头蛇尾

虎头蛇尾

重看《路边野餐》:在时光里与创伤和解

重看《路边野餐》:在时光里与创伤和解

《判妖邪》:前半有点克苏鲁味,后半揭秘过于正能量,很无聊

《判妖邪》:前半有点克苏鲁味,后半揭秘过于正能量,很无聊

挂羊头卖狗肉

挂羊头卖狗肉

记录一些令我难忘的台词

记录一些令我难忘的台词

《罚罪2》:当刑侦剧撕开现实,我们看到了什么?

《罚罪2》:当刑侦剧撕开现实,我们看到了什么?

社会会宠爱擅长演戏的人,但因果不会亏待真诚善良的人

社会会宠爱擅长演戏的人,但因果不会亏待真诚善良的人