《触不可及》揭露残酷真相:你以为的关心,其实是最高级的PUA

更新时间:2025-10-02 04:05:45

在生活中,最可怕的不是明目张胆的恶意,而是打着“关心”旗号的精神控制。

当我们以“我是为你好”为理由,剥夺别人的选择权时,这种看似善良的行为,其实比直接伤害更加致命。

你有没有遇到过这样的人:明明生活一地鸡毛,却从不博同情,反而活得比谁都潇洒?

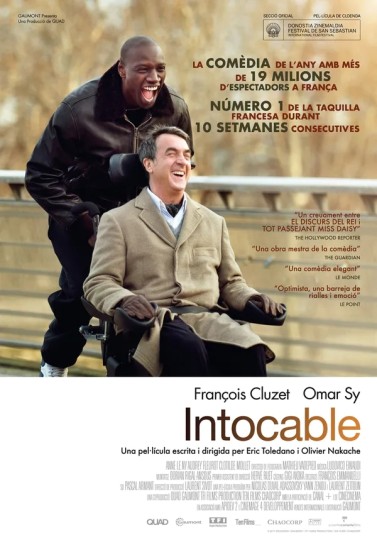

法国电影《触不可及》里的菲利普就是这样的人。一场意外让这个曾经的跳伞爱好者高位瘫痪,从此只能坐在轮椅上。

按理说,这样的人生打击足以让任何人自怜自艾,但菲利普偏偏不是这样。

最讨厌被同情的残疾富豪,遇上了最"没眼色"的护工

招聘护工那场戏简直绝了。一堆应聘者小心翼翼地说着"我会好好照顾您",菲利普听得直翻白眼。

直到德里斯这个黑人小伙闯进来,二话不说就问:"工作时间多长?工资多少?"完全没有任何怜悯的表情。

菲利普当场就乐了。终于来了个把他当正常人的!

更绝的是,德里斯还敢跟他开各种"政治不正确"的玩笑,甚至在他面前毫不避讳地聊女人。换了别人,早就被扣上"没素质"的帽子了。但菲利普却感到了久违的尊重。

为什么有些人越是困难越要强,有些人却爱博同情?

这背后其实藏着很深的心理学道理。

第一种人,就像菲利普。

从小在"你要独立自强"的环境里长大,骨子里就刻着"我可以"三个字。哪怕身体不行了,精神上还是个战士。

你同情他?那简直是在说"你不行了",这比打他一巴掌还难受。

看看菲利普的职业选择就知道——跳伞运动员,这可是把命悬在半空中的极限运动,足见他骨子里就是个不服输的主。

第二种人,可能从小就发现了一个"bug":只要我表现得可怜一点,大家就会关注我、帮助我。久而久之,"示弱"成了他们获得爱的主要方式。

心理学上叫"习得性无助"——明明能做的事,也习惯了依赖别人。这和很多抑郁症患者的心理状态很相似。

说白了,前者把尊严看得比什么都重要,后者把关注看得比尊严重要。

没有对错,只是童年经历和成长环境塑造了不同的应对模式。

德里斯为什么能成为菲利普的"灵魂伴侣"?

心理学有个"自我决定理论",听起来很高深,其实说的就是人的三大基本需求:

自主需求:我要做主,我的生活我说了算。

胜任需求:我能行,我是有价值的。

关系需求:有人懂我,我们彼此需要。

其他护工都在暗示菲利普"你不行了,我来照顾你",这直接踩了他的两大痛点:剥夺了他的自主权,还否定了他的能力。

就像那些应聘者温柔地说"我会照顾好你的",潜台词就是"你靠自己什么都不行"。

德里斯不一样。他征求菲利普的意见,相信他的判断力,甚至在自己家庭出问题时还寻求菲利普的建议。

这种平等的交流方式,恰恰满足了菲利普内心最深的渴望:我还是个有用的人,我的智慧和经验依然有价值。

两个人的友情建立在互相需要的基础上,不是单方面的施舍与接受,而是真正的情感交换。

菲利普给德里斯人生指导,德里斯给菲利普真实的陪伴。

这部电影教会我们的人际交往秘籍

秘籍一:共情比同情更珍贵

同情是站在高处往下看,共情是蹲下来平视。

德里斯从不可怜菲利普,但他理解菲利普内心的孤独和渴望。这种"我懂你的感受"比"我为你难过"珍贵一万倍。

秘籍二:永远先问"你需要什么帮助"

很多时候我们自以为是地去帮别人,其实是在强行剥夺别人的自主权。

真正的关爱,是询问对方的真实需求,而不是按照自己的想法去"拯救"别人。

秘籍三:看见真实的"人",而不是"标签"

菲利普首先是个有趣的灵魂、睿智的长者,其次才是个残疾人。德里斯看到的是前者,所以能和他成为真朋友。

我们生活中也是如此,每个人都不应该被一个标签定义。

写在最后

《触不可及》之所以让全世界观众感动,不是因为它多催泪,而是因为它戳中了人性最深的渴望:

被当作一个完整的、有尊严的人来对待。

无论你是富豪还是穷人,健全还是残疾,成功还是失意,你都渴望有人能越过那些表面的标签,看见真实的你,并且平等地对待你。

这就是友情最美好的样子:我们不一样,但我们一样重要。

真正的温柔不是怜悯,而是尊重;真正的善良不是居高临下的关怀,而是平等真诚的陪伴。

看完这部电影,我们应该反思:

那些打着“关心”旗号的过度保护,那些以“为你好”为借口的包办代替,本质上都是一种隐形的情感操控——在暗示“你不行”。

真正的爱不是把对方当成需要拯救的弱者,而是相信他们有独立面对生活的能力和尊严。

愿我们都能学会德里斯式的友情——不带滤镜地看见彼此,不设前提地接纳差异。

请记住,最高级的善良不是同情和怜悯,而是把对方当作平等的人来尊重。

我是书影明心,关注我,一起聊聊影视和人生。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

『触不可及』相关阅读

《触不可及》揭露残酷真相:你以为的关心,其实是最高级的PUA

《触不可及》揭露残酷真相:你以为的关心,其实是最高级的PUA